上月院長あいさつ

こんにちは、院長の上月直之(こうづき なおゆき)です。

僕は大学の工学部に在学中、人の命を守る医師の仕事に価値を感じ、卒業後に医学部へ進学しました。そして医学部の学生実習で「眼科」に強く惹かれ、眼科医になることを決意。工学の知識と医学が融合する眼科の世界は僕にとって魅力があり、とてもやりがいを感じる分野です。ここでは僕の子ども時代をはじめ、大学の工学部在学中に医学部を目指すことになった出来事や眼科医としての歩み、開業から現在に至るまでをお話しします。

また、現在youtubeにて眼科の最新情報を対談形式で発信しております。

1.子どもの頃から“理数系”

僕の出身地は自然豊かな城下町である兵庫県姫路市。サラリーマンの父、専業主婦の母、妹の4人家族で育ちました。子どもの頃から数字や機械に興味があり、中学・高校では「数学」「物理」が得意科目。インターネットが今のように普及していない頃からパソコンに夢中で、お年玉を貯めて買ったパソコンを電話回線につないで楽しんでいました。そして将来はゲームや工学系製品の企画・開発に携わることを考えていました。

子ども時代から機械好きだったことが影響しているのでしょうか、今でも眼科の学会で最新の器械を見るといつもワクワクします。

2. 工学部から進路変更、医学部へ

神戸大学工学部情報知能工学科4年生の頃、中学生の親戚が「潰瘍性大腸炎」という難病指定の病気を患いました。それまで病気とは無縁で育った僕はショックを受け、そして「人の命を守る」仕事にかけがえのない価値を感じました。そこで信頼のおける人たちに相談し、進路を変更、医師を目指すことに決めたのです。姫路には岡山大学の関連病院がいくつかあり、将来は地元に帰ることも視野に入れ、岡山大学医学部を目指し、勉強を始めました。

もともと勉強することが好きだった僕は卒業から 1年後に医学部へ進学。振り返ると、この期間に学び直すことで新たな発見があり、勉強自体がとても楽しかったことが思い出されます。

現在、毎朝6時に起床し、勉強と筋トレをそれぞれ 1時間行って出勤することを日課としています。これが守られているのは受験勉強を通じて身につけた“ルーティン”のおかげかもしれません。

3. 工学に通じる「眼科」の魅力

岡山大学医学部入学後はバドミントン部に入部し、勉強と部活の毎日。当初は内科医を目指していましたが、各診療科をローテーションしながら臨床実習を行うポリクリ(学生実習)で僕が惹かれ、適性を感じたのは「眼科」でした。眼科は数多くの検査器機にあふれ、眼の構造自体が光学系で、さまざまな計算式を駆使して視力を出すように考える科目。非常にワクワクしました。

こうして眼科医になることを決意した僕は卒業後、救急医療の研修で有名な横浜市立市民病院で初期研修を行い、救急医療、内科、外科などに従事しました。救急医療の現場で学びたかった理由は眼科に進むと人の命に向き合う機会が減るかもしれないという思いがあったからです。その後、慶應義塾大学眼科学教室に入局。慶應を選んだのは当時の教授、坪田一男先生が掲げる「人の可能性を拓く」というミッションに共感し、医局のオープンな雰囲気に魅力を感じたからです。

4. 独立開業し、医療法人を設立。複数院を経営

入局した慶應義塾大学眼科学教室をはじめ、関連医療機関の済生会中央病院眼科、鶴見大学歯学部附属病院眼科学教室などに勤務していた僕は難症例も含め、非常に多くの白内障手術を執刀。緊張感のある手術の場数も踏み、経験を積んできました。

眼科は大学病院と同じ診療ができるため、多くの患者さんに貢献できるよう、いつか自分のクリニックを持ちたいと考えていたところ、世田谷区経堂にご縁があり、2018 年に「経堂こうづき眼科」を開院しました。小田急線「経堂」駅に隣接したコルティ内にあり、駅から約 1 分で駐車場もあるという便利な立地です。週末はイベントが多く、施設全体がバリアフリー仕様になっている点も患者さんに好評です。

また、「医療法人社団 慶月会」を設立し、2021 年には「王子さくら眼科」(東京都北区)、2022 年には「経堂白内障手術クリニック」を開院しました。

5. 地域のニーズに応えるため、白内障手術の専門クリニックを開業

白内障は眼の水晶体が年齢とともに白く濁り、視力が低下する疾患です。加齢現象なので人間であれば全員が白内障になり、日本では年間150万件以上の白内障手術が行れています。

人間が知覚する情報のうち、視覚から入るものは 90%以上と言われ、視覚から得た情報が減ることにより、認知症に繋がるという論文が数多く発表されています。そのため 75 歳を超えたら、そこまで白内障が進んでいなくても手術を検討した方がよいとも言われています。かつては手術にリスクがありましたが、現在では技術のめざましい進歩により、手術の安全性は非常に高まりました。片眼 10 分程度で手術は終わり、痛みもほとんどありません。

さらに、白内障手術では「多焦点眼内レンズ」を用いることで、老眼の改善も可能です。遠近両方の視力を改善できるため、手術後の生活の質が大きく向上します。

当院では地域のニーズに応え、経堂こうづき眼科の近所に白内障手術の専門クリニックを立ち上げ、王子さくら眼科と合わせて年間 1,000 件を超える手術を行っています。

なお、当院の白内障手術は僕が人間性と技術に絶大な信頼を寄せている複数人の専門医が執刀しています。正直に言うと、僕自身も白内障の手術を行うべきかどうか、ずいぶん悩みました。その理由の1つは、院長としてクリニック全体の運営やマネジメントに時間を取られることも多く、集中して手術に取り組むのは難しい…という現実があったからです。

もう1つの理由は白内障手術を専門にしている医師たちが精度の高い技術を提供しているという事実です。彼らは最新の技術に精通し、毎日のように数多くの手術を経験している分、(もともと成功率が高い)白内障手術がより高い成功率になります。そこで患者さんのためにベストな選択をするなら、やはり自分自身が信頼でき、優れた技術を持つ専門医に任せるのが最良という考えに至りました。その判断は正解で、白内障手術専門クリニックを開院後、手術を受けた患者さんからは「受けて良かった」「よく見えるようになった」と喜びの声をいただいています。

6.最新の医療技術と知識を駆使し、さまざまな疾患に注力

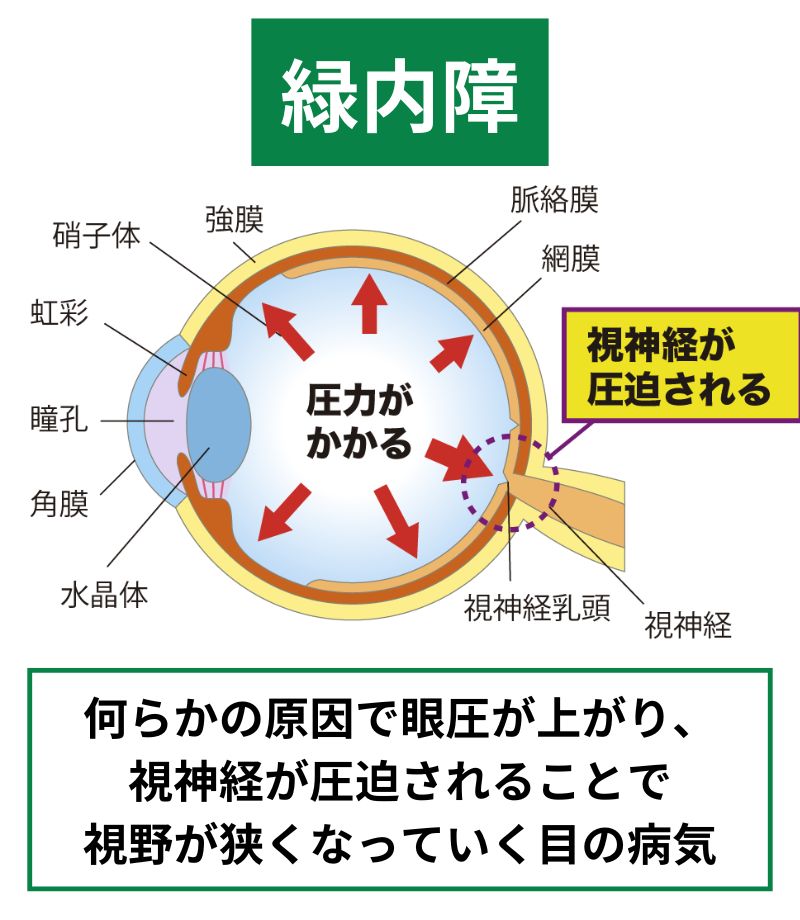

定期検査が重要な緑内障

僕が日々診療するなかで、白内障と同じくらい多く診ているのが緑内障の患者さんです。日本人の失明原因1位である緑内障は眼の視神経が徐々に障害を受けることで視野が狭くなる疾患。初期には自覚症状がほとんどなく、気がついた時には進行しているケースが多いのです。

緑内障は放置すると失明するリスクがあるため、早期発見と治療が重要です。遺伝的な影響もありますが、40 歳以上では約 20 人に 1 人、70 歳以上では約 10 人に 1 人が緑内障を抱えていると言われています。治療法には眼圧を下げる点眼薬、レーザー治療、手術などの選択肢があります。

そこで、僕が患者さんに強くお伝えしているのは定期的な検査の重要性です。とくに OCT 検査(網膜や視神経の詳細な画像を撮影する検査)は緑内障の進行を的確に診断できるので、治療方針を正確に立てることができます。僕自身、この検査を行うことで最善の治療を提供できていると感じています。

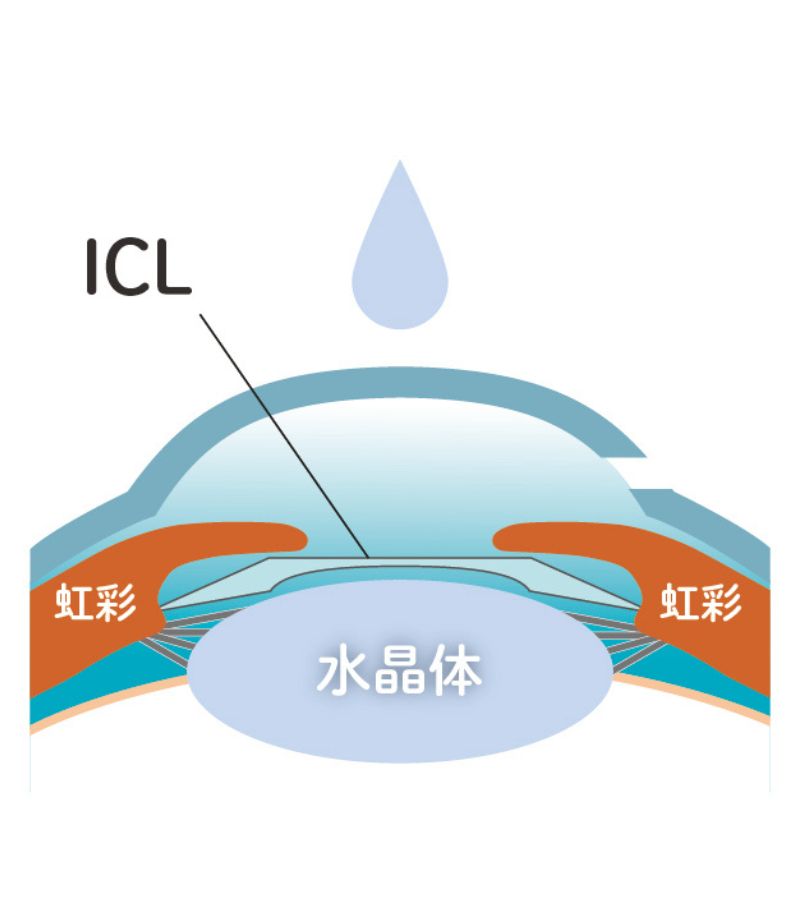

手術直後から裸眼で生活できるICL

最近、視力矯正の方法として、ICL(眼内コンタクトレンズ)が注目されています。ICL の特徴は、レーシックと違って角膜を削らないことです。眼内にレンズを挿入することで視力を矯正するのです。精密な検査を行い、最適なレンズを選定することで、患者さん一人ひとりに合わせた治療が可能になります。手術は局所麻酔で行い、痛みがなく、10分程度で終わるため、多くの方が安心して受けられる治療です。

眼科医は ICLやレーシックを受けないといわれます。その理由は多くの眼科医がICLやレーシックを実際に見たことがないのが原因だと思われます。多くの大学病院や総合病院ではそれらを行わないので、見たことないものに対する拒否反応が出てしまいます。僕がいた慶應大学ではレーシックもICLも行っていたため、最初から僕は肯定的な考え方でした。僕は研修医の頃にレーシックを受けましたし、後輩の眼科医のなかには ICL を選ぶ人も増えています。(ちなみに僕は今もしっかりと見えており快適です。僕がレーシックを受けた時にはまだICLは一般的ではなかったのです)

また「人生でやってよかったこと」のひとつに ICL を挙げる人も多いです。ICL の最大のメリットは、手術直後から視力が改善し、裸眼での生活が可能になること。とくに災害時に眼鏡やコンタクトがない状況で視界が確保できることは、大きな安心につながります。

進行の早い子どもの近視は早期対策を

近年、子どもの近視は増加傾向にあり、とくにアジア圏ではその進行が問題視されています。僕のところにも多くの子どもたちが治療にやって来ます。近視は遺伝もありますが、スマートフォンやタブレットを手元で長時間使用する生活習慣や外遊びが減っていることが大きな要因です。若年層の近視は進行が速くなる傾向があり、強度近視になるリスクが高くなります。強度近視が進むと網膜剥離や緑内障、黄斑変性といった重大な疾患につながるため、早期対策が重要です。

見え方を改善するのは「眼鏡」や「コンタクト」の使用ですが、それだけでは近視がどんどん進んでいくことが多いです。最近では近視の進行は抑えられるとされており「オルソケラトロジー」「レッドライト」「マイオピン」などがそれにあたります。効果が高いので、興味がありましたら僕のYoutubeやホームページをご覧ください。

子どもの近視は進行が早い傾向があるため、早めに適切な治療法を選択することが重要です。僕自身、患者さんや親御さんとじっくり相談しながら、一人ひとりに最適な治療を一緒に見つけていきたいと思っています。

7. 眼の病気や治療方法についての知識を発信するYouTube

診療の際、大切にしているのは、患者さん一人ひとりに寄り添い、わかりやすい説明を行うことです。検査で撮影した写真やモニターを見せながら、専門用語をできるだけ避け、丁寧に症状や治療についてお話しするよう心がけています。

また、眼の病気や治療方法について正しい知識が広まることで眼科について関心を持ってほしいという思いから、YouTubeを始めました。当院の患者さんにも動画を何度もご覧いただくことで、治療や症状について理解を深めてほしいと思います。

最近、他のクリニックを受診した患者さんから「説明がわかりづらかったので、先生の YouTube を見て興味を持ち、来院しました」と言われることがあります。そんな声をいただくと、YouTubeでの情報発信が眼科の知識を広める一助になっていることを実感します。

8.眼科医療を通して患者さまの毎日に喜びを

「医師は一生勉強」と言われますが、僕自身、常に最先端の技術や知識を持って診療にあたることがとても大切だと感じています。眼は患者さんの生活の質に直結する、とても大切な部位です。常に効果のある治療を提供できるよう、大学病院並みに精度の高い器械を取り入れ、学会にも積極的に参加しています。学会会場には最新機器が多く並んでいるため、毎回それを楽しみにしています。また、眼科医の仲間たちともよく会うのですが、彼らとの最新の医療情報についての交換は技術や知識を深めるだけでなく、患者さんにより良い治療を届けるための原動力になっています。

診察室には、よく子どもの患者さんが来てくれます。なかには眼科に興味を持ってくれているのか、着眼点の良い質問を投げかけてくる子どもがいます。そんな時、僕はとても嬉しくなり、彼らの純粋な好奇心に応えたい一心で、丁寧に説明することを心がけています。将来、そんな子どもたちが眼科をはじめ、眼や視覚などに関わる分野で社会に貢献する日が来るかもしれない…。そう思うと胸が熱くなり、言葉では言い表せないほどの希望を感じます。

また、地域全体の医療がしっかり機能するよう、近所の医師たちと情報交換も行い、地域の皆さんに安心して医療を受けてもらえる環境を作り続けています。