緑内障とは、眼圧(目の形状を維持するための一定の圧力)によって、視神経が障害され、視野(見える範囲)が狭くなる病気です。

放置すると最悪の場合、失明につながる恐れがある病気です。

緑内障は初期段階では特別な症状を示さないため、「無音の視力喪失」とも称され、その予防と管理は眼科医療の重要なテーマとなっています。

緑内障の治療の主な目的は、眼圧のコントロールです。

高い眼圧が視神経にダメージを与えるため、眼圧を適正な範囲に保つことが求められます。

このため、緑内障の一次治療としてよく用いられるのが以下になります。

どちらも眼圧を下げる効果があり、当院ではお薬の処方以外にSLTも多数施行しております。

今回は「目薬」についてお話します。

しかし、多くの方がおそらく、「どのような種類の目薬があるのか」、「それぞれの効果や副作用は何なのか」について具体的には知らないでしょう。

緑内障の治療を進める上で、それらの知識は極めて重要です。

この記事では、緑内障の治療で使用される目薬の種類、それぞれの効果、そして副作用について解説します。

この記事が緑内障治療の一助として頂ければ幸いです。

当院院長の上月が動画でも解説しておりますので、よろしければ参考にしてください。

緑内障とは

緑内障は、眼圧によって視神経が障害され、視野(見える範囲)が狭くなる病気ですので、「眼圧を下げること」で治療を行っていきます。

緑内障で一度失った視野は回復しないため、今の視野を保っていくこと(進行予防)が治療の目標となります。

早期に治療を始めることで生涯にわたって視機能を維持する可能性は高まります。

また、40歳以上の20人に1人は緑内障であるという報告もあるため、決して珍しい病気ではありません。1)

1)日本緑内障学会多治見緑内障疫学調査(通称:多治見スタディ)より

https://www.ryokunaisho.jp/general/ekigaku/tajimi.php

緑内障治療に用いられる目薬の種類

緑内障の目薬の種類はたくさん種類がありますが、作用ごとに分けると、

②交感神経β遮断薬

③炭酸脱水酵素阻害薬

④交感神経α₂刺激薬

⑤Rhoキナーゼ阻害薬(ROCK阻害薬)

以上の5つに大別されます。

以下、当院で使用している主な目薬を挙げつつ、説明していきます。

プロスタグランジン製剤

プロスタグランジン関連薬は緑内障の目薬の中で、最も代表的な薬剤です。

厳密には、FP2受容体作動薬とEP2受容体作動薬があります。

当院で取り扱う主なプロスタグランジン製剤

*ジェネリックがあるものは*で一般名を表示しています。

プロスタグランジン製剤の作用機序

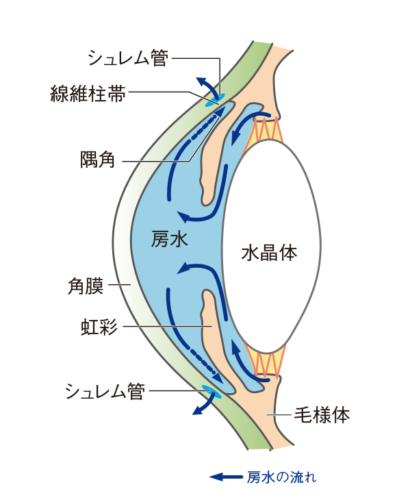

ぶどう膜強膜路への房水排出を促進します。

眼圧には、房水(眼内を満たす透明な水)の量が関係しています。

眼内の房水の量が減ることで眼圧は下がっていきます。

このプロスタグランジン関連薬は、ぶどう膜強膜流出路から房水の排出を促すことで眼圧を下げる目薬です。

プロスタグランジン製剤の特徴

1日1回の点眼で眼圧が良好に下降することが多いため、緑内障の点眼治療で第一選択として用いられることが多いです。

プロスタグランジン製剤の主な副作用

プロスタグランジン製剤の1日の点眼回数

1日に1回の点眼です。

副作用として「目の周りのくぼみ、まつ毛への影響(太くなる・長くなる)、色素沈着」などがあるため、目から溢れた点眼薬を洗い流すことが推奨されますので、基本的に洗顔前・入浴前に点眼します。

ただし、プロスタグランジン製剤のひとつである「エイベリス®」という点眼薬に関しては、他の薬剤と違いEP2受容体作動薬と呼ばれるものです。エイベリス®には副作用として目の周囲の色素沈着などの副作用がないので、洗顔前など気にされる必要はあまりありません。

しかし、エイベリス®にも副作用がまったくないわけではなく、「充血」などの副作用が生じることもあります。

またレスキュラ点眼®は効果は低いですが、副作用もほとんど出ません。

生活スタイルや、患者さん本人とお薬との相性などを鑑みて、担当の眼科医と相談しながら緑内障点眼薬を決定することが重要です。

βブロッカー(β遮断薬)

βブロッカー(β遮断薬)は、体内に存在するベータ受容体というタンパク質に働きかけ、その活性を抑制することで、さまざまな身体の反応を調整します。

当院で取り扱う主なβブロッカー(β遮断薬)

*ジェネリックがあるものは*で一般名を表示しています。

βブロッカー(β遮断薬)の作用機序

毛様体における房水の産生を抑制します。

この交感神経β遮断薬は、房水が作られることを抑制することで、眼内の房水の量を減らし、眼圧を下げる目薬です。

βブロッカー(β遮断薬)の特徴

1日2回の点眼が必要で、緑内障の目薬の中では、全身的な副作用があることが知られています。

βブロッカー(β遮断薬)の副作用

βブロッカー(β遮断薬)の1日の点眼回数

1日1回の点眼となります。(種類によっては1日2回のものもあります)

炭酸脱水酵素阻害薬

炭酸脱水酵素阻害薬(Carbonic anhydrase inhibitors)は、体内の炭酸脱水酵素という酵素の活動を阻害する薬剤です。

当院で取り扱う主な炭酸脱水酵素阻害薬

*ジェネリックがあるものは*で一般名を表示しています。

炭酸脱水酵素阻害薬の作用機序

毛様体における房水の産生を抑制します。

この炭酸脱水酵素阻害薬は、房水が作られることを抑制することで、眼内の房水の量を減らし、眼圧を下げる目薬です。

炭酸脱水酵素阻害薬の特徴

1日の点眼回数は2−3回になります。(主治医に相談ください)

元々、内服薬のアセタゾラミド(ダイアモックス)として使われていました。目薬では副作用が少ないことが知られています。

炭酸脱水酵素阻害薬の副作用

当院で取り扱う主な炭酸脱水酵素阻害薬の1日の点眼回数

*ジェネリックがあるものは*で一般名を表示しています。

交感神経α₂刺激薬

当院で主に扱う交感神経α₂刺激薬

交感神経α₂刺激薬の作用機序

この交感神経α₂刺激薬は、房水が作られることを抑制し、房水の排出を促すことで、眼内の房水の量を減らし、眼圧を下げる目薬です。

交感神経α₂刺激薬の特徴

1日2回の点眼が必要で、

以上2つの作用を併せ持ちます。

交感神経α₂刺激薬の副作用

当院で主に扱う交感神経α₂刺激薬の1日の点眼回数

アイファガン®:1日2回

Rhoキナーゼ阻害薬

Rhoキナーゼ(Rho-associated protein kinase:ROCK)という名称から、Rhoキナーゼ阻害薬はROCK阻害薬と呼ばれることもあります。

当院で取り扱う主なRhoキナーゼ阻害薬

Rhoキナーゼ阻害薬の作用機序

参天製薬「緑内障とは」より引用

線維柱帯からシュレム管への房水の排出を促進します。

このROCK阻害薬(Rhoキナーゼ阻害薬)は、房水の排出を促すことで眼圧を下げる目薬です。

Rhoキナーゼ阻害薬の特徴

Rhoキナーゼという酵素は、体内で細胞の生理機能に関わります。

目においてはRhoキナーゼを阻害することで、線維柱帯を弛緩させ、房水の排出を促すとされています。

Rhoキナーゼ阻害薬の副作用

当院で主に取り扱うRhoキナーゼ阻害薬の1日の点眼回数

- グラナテック®:1日2回

合剤について

これまで書いてきた通り、緑内障治療の点眼薬は主に眼圧を下げる作用があり、それぞれ異なるメカニズムで作用します。

その中でも合剤とは、複数の有効成分を組み合わせたもので、1つの薬で複数の作用を得ることができます。

まずは、合剤のメリットやデメリットについて説明していきます。

メリット

デメリット

緑内障治療点眼薬の主な合剤について

上記の各目薬を組み合わせて作られた合剤として、以下のようなものがあります。

| 製剤名 | 主成分1 | 主成分2 |

| ザラカム® | ラタノプロスト | チモロール |

| タプコム® | タフルプロスト | チモロール |

| ミケルナ® | ラタノプロスト | カルテオロール |

| デュオトラバ® | トラボプロスト | チモロール |

| コソプト® | ドルゾラミド | チモロール |

| アゾルガ® | ブリンゾラミド | チモロール |

| アイベータ® | ブリモニジン | チモロール |

| アイラミド® | ブリモニジン | ブリンゾラミド |

合剤を使用する際は、医師と相談し、個々の症状や生活習慣、既存の健康状態に最適な選択を行うことが重要です。

また、定期的な眼科受診で眼圧のチェックや副作用の確認を行うことが推奨されます。

その他の緑内障治療薬(以下については現在はほとんど用いられません)

緑内障目薬による治療の注意点

副作用について

緑内障の点眼薬では、上記に書いたように、様々な副作用が起こる可能性があります。

副作用に対して不安がある方もおられると思いますが、使用前に医師からきちんと説明がありますので、ご安心下さい。

緑内障の目薬に限らず、どの目薬にも副作用・アレルギーが起こる可能性はあります。

点眼開始後に、いつもと違い症状が出た場合はすぐに眼科医にお知らせ下さい。

副作用を軽減する方法として、

などを行って頂くとよいです。

継続的な使用が必要

緑内障の点眼治療は基本的には長期的に行っていくことになりますので、継続的な使用が可能であることが大切です。

種類によって、作用機序や1日の点眼回数、副作用が異なります。

特に点眼回数は継続的な使用を行っていく上で重要となりますので、ご自身の生活スタイルにあった目薬を医師と相談しながら決めていくことになります。

複数の目薬を併用する可能性

緑内障の状態によっては、点眼薬を2剤目、3剤目と追加する必要がある場合があります。

2つの目薬の成分が1つになった配合剤もありますので、複数の目薬が必要となったケースでは、配合剤も選択肢に入れて、医師と相談しながら決めていくことになります。

金銭面

緑内障の目薬にもジェネリック(後発品)があります。

ジェネリックは主成分は同じで、それ以外の成分は先発品と異なります。

金銭面の負担が少ないことがメリットです。

先発品と同等の眼圧を下げる効果が得られるかには個人差がありますので、ジェネリック品を用いるかは医師の判断の元、決めていくことになります。

適切な点眼方法について

緑内障の目薬に限ったことではありませんが、適切な点眼方法をまとめました。

緑内障点眼を選択するポイント

緑内障の目薬には、たくさんの種類があります。

目薬の種類を決める際には、「ご自身の生活スタイル」を重視しながら医師としっかり相談をして決めていくことになります。

自分の生活スタイルに合わせた目薬を選ぶ

目薬の種類によって、1日の点眼回数が異なります。

継続的な使用を行っていく上で点眼の回数は重要となりますので、適切な目薬を選択できるように、ご自身の生活スタイルを医師に伝えるようにして下さい。

また、緑内障の目薬の中には全身疾患があると禁忌となる(使えない)ケースがありますので、

治療中のご病気がある場合は必ず医師に伝えるようにして下さい。

担当医としっかり話し合う

目薬自体の作用・副作用に関しては安心して医師にお任せ下さい。

上記した、「ご自身の生活スタイル」と「治療中のご病気」を医師に伝えて頂いたうえで、

しっかり相談・話し合いをしながら、目薬の種類を決めていきます。

点眼以外の緑内障治療について

SLT(レーザー線維柱帯切除術)

特殊なレーザーを線維柱帯に照射して、房水の流れをよくすることで眼圧を下げる治療です。

当院でも行っており、痛みも副作用もほとんどないため気軽に受けることができます。

時間は5分程度で、眼圧がしっかり下がります。(3割程度効果が低い人もいます)

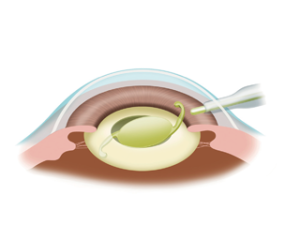

白内障手術

緑内障なのに白内障手術?と思われるかもしれません。

白内障手術では、水晶体の代わりに人工のレンズ(眼内レンズ)を挿入しますが、この眼内レンズは非常に薄いため、房水の通り道である隅角を広げて、眼圧を下げる効果が期待できます。

元々、隅角が狭い閉塞隅角緑内障の方や加齢に伴う水晶体の膨化で隅角が狭くなっている方に有効です。

当院では、手術中に、眼圧が上がりにくい「センチュリオンアクティブセントリー」という特別な機械を使用していますので、低リスクでの手術が可能です。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

緑内障手術

医師の判断で、手術が必要になることがあります。

術式は「線維柱帯切開術(トラベクロトミー)」や「線維柱帯切除術(トラベクレクトミー)」などがあります。最近はMIGSと呼ばれる低侵襲の緑内障手術が行われることも増えています。

緑内障で手術が必要になるのはかなり進行してからとなります。

ただし、緑内障手術は術者の技量により結果が明らかに異なってしまいます。

当院では手術が上手い信頼できる眼科医に術者指名で紹介しております。

まとめ

緑内障は自覚症状に乏しく、一度失った視野は回復しないため、怖い病気ですが、早期に治療を始めることで生涯にわたって視機能を維持する可能性は高まります。

治療法は目薬での点眼治療をはじめ様々ありますが、眼科医と相談をしながら決めていくことになります。

また、40歳以上の20人に1人は緑内障であるという報告もあり、決して珍しい病気ではありませんので、目の自覚症状がない方でも、年に1度程度の定期受診するようにして下さい。

当院院長の上月が動画でも解説しておりますので、よろしければ参考にしてください。

医療法人社団慶月会では、熟練の医師による緑内障診療を行っております。

経堂こうづき眼科と王子さくら眼科、2院展開しておりますので、ご来院しやすい方にお越しください。

経堂こうづき眼科

〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-1-33 経堂コルティ 2F

小田急線経堂駅すぐショッピングモール内

TEL:03-5799-7276

※木曜日休診、日曜祝日18:00まで

土日祝も診療を行っております。(木曜休診日)

経堂こうづき眼科予約について

緑内障の初診予約は特に承っておりませんので、直接ご来院ください。

王子さくら眼科

〒114-0002

東京都北区王子1丁目10-17 ヒューリック王子ビル 5F

京浜東北線/東京メトロ南北線「王子駅」北口徒歩30秒 みずほ銀行の上

TEL:03-6903-2663

診療時間: 午前9:30〜13:00 午後15:00〜18:30

休診日:日曜日

王子さくら眼科予約について

webでのご予約も承っております。

web予約内での日程が合わない場合、予約なしで直接ご来院ください。